はじめに

はじめまして!SB C&Sの川衞です。

この記事は「よくある質問からひも解くNutanix」の第1回となります。第1回では、Nutanixのネイティブハイパーバイザーである「AHV」と、NutanixのHCI環境を構築する上でのコアコンポーネントである「CVM」にまつわる疑問に触れていきます!

この記事はNutanixを扱う人がよく疑問に思うこと、そして問い合わせの多い質問について、一問一答形式でご紹介していく連載ブログです。これからNutanixを扱う方、または久しぶりにNutanixに携わる方の参考になれば幸いです。

以下「よくある質問からひも解くNutanix」のリンクを掲載していますのでご参照ください。

「よくある質問からひも解くNutanix」連載記事

第1回~AHVとCVM編~

第2回~投稿予定~

Q1.AHVってどんなハイパーバイザーなの?

Nutanixのハイパーバイザーである「AHV」とはどのようなハイパーバイザーなのか、また他のハイパーバイザーと比較してどう違うのか、そういった質問がしばしば寄せられることもあります。

AHVがそもそもどんなハイパーバイザーであるのか、AHVのポイントをいくつか紹介していきます。

AHVのポイント① Linux KVMをベースにカスタマイズ

AHVは、HCI環境の運用管理を最適化するものとして、2015年にリリースされたNutanixのネイティブハイパーバイザーです。(今年で誕生から10周年!)

Nutanixで利用する「AHV」は、Amazonが運用する「AWS」や、Googleが運営する「Google Cloud」など、多くのパブリッククラウドで活躍する実績豊富な「KVM」をベースにし、Nutanixとの親和性を高めたハイパーバイザーです。

また、AHVはNutanixのライセンスにバンドルされているため、ハイパーバイザーのための追加費用を支払わずに利用することができます。

AHVのポイント② 必要な機能が揃ったハイパーバイザー

AHVは提供開始から進化を続けており、一般的なエンタープライズで使用されるハイパーバイザーと比較しても、ワークロードの高可用性を担保するうえで必要な機能をサポートしています。

以下のような、Nutanixの高可用性をしっかりと下支えする機能が実装されています。

・ライブマイグレーション(vMotion):仮想マシンを稼働した状態で別のホストに移動

・High Availability:ホストの障害発生時、他の稼動できるホストで自動で再起動

・負荷平準化機構(DRS):特定の仮想マシンが高負荷の場合に、他の仮想マシンを自動で他のホストに移動

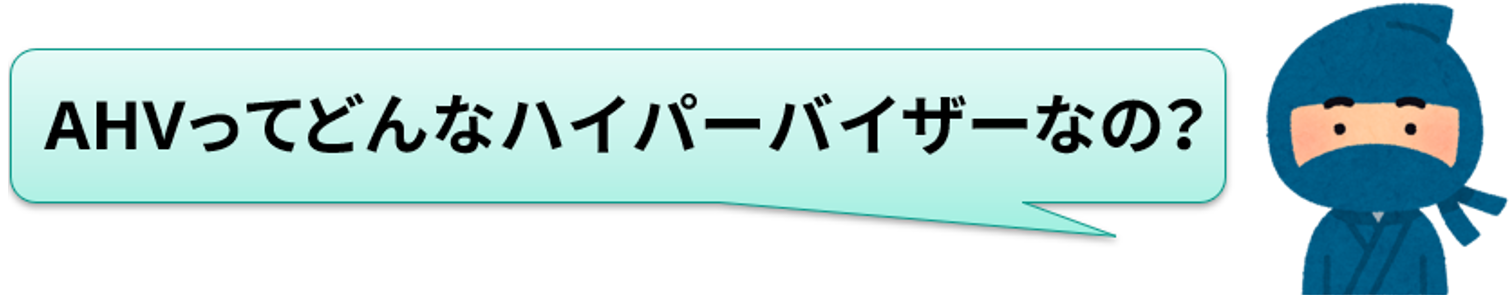

AHVのポイント③ Prismでまとめて統合管理

Nutanix HCI環境ではAHVの他にVMwareが提供する「ESXi」も選択可能ですが、AHVを選択することで、管理ツールをPrismに集約し仮想マシンの管理やハードウェア管理まで総合的に視覚化することができます。

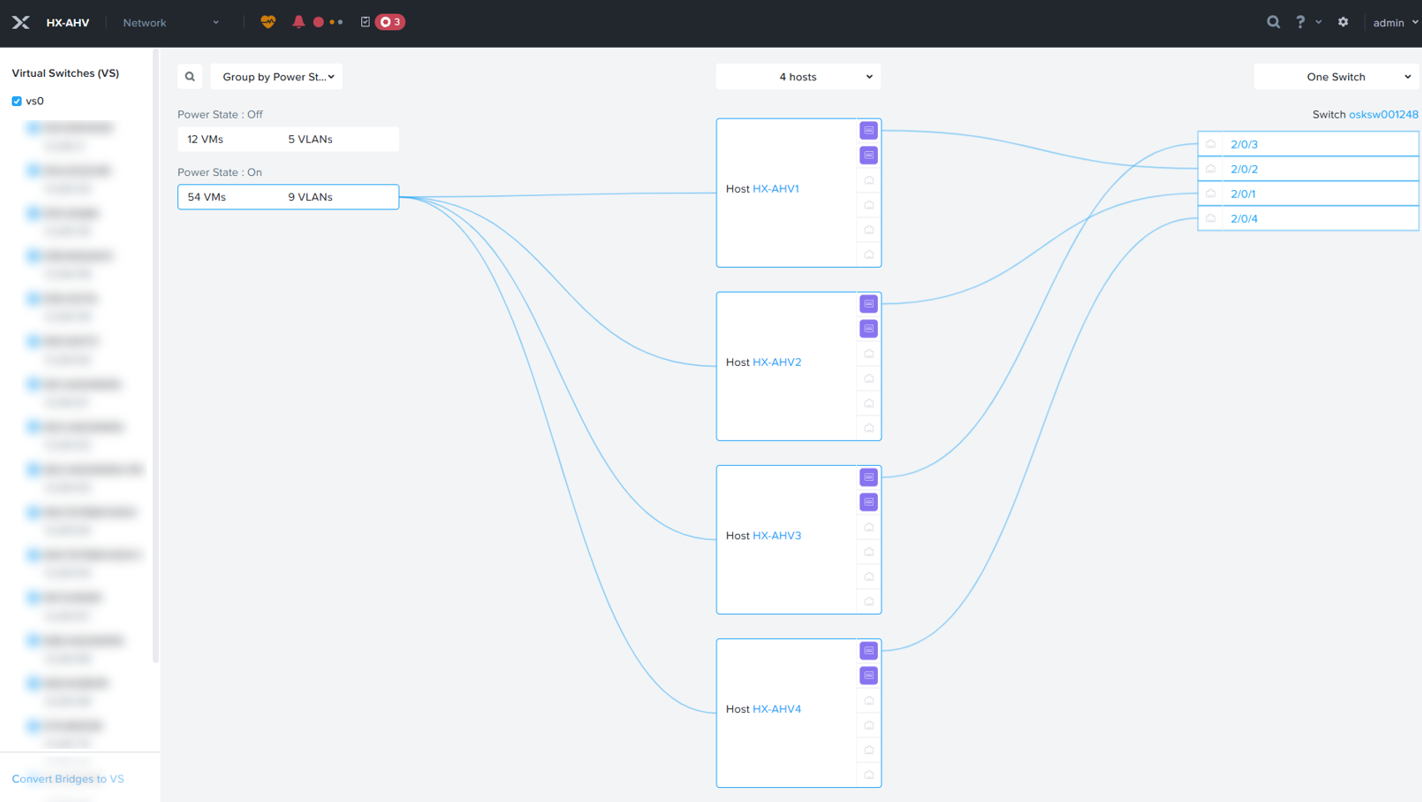

AHVを利用することで、「ネットワーク可視化機能」といった、Nutanixの特徴を生かした機能を最大限に引き出すことができます。Prismの管理画面から、仮想マシンがどの物理NICを通っているのか、物理ネットワークの接続情報が確認できます。

またハイパーバイザーにAHVを選択することで、ストレージの不具合や仮想マシンの設定関連、仮想ネットワークのトラブルシューティングなど、NutanixのHCIソフトウェアもハイパーバイザーも、1つの窓口で一括サポートを受けることができます。

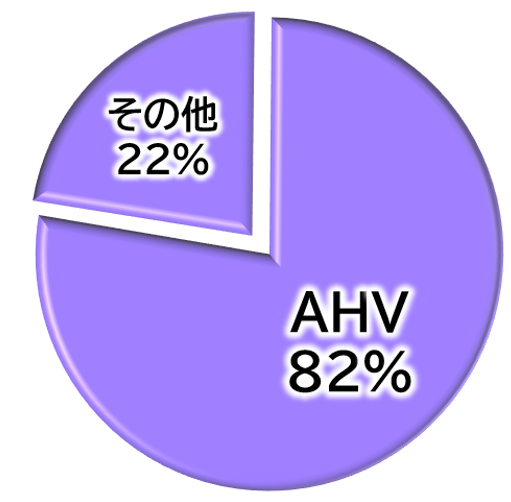

AHVのポイント④Nutanixユーザーの多くが AHVを採用

そんなAHVは果たしてどのくらい利用されているのかというと、Nutanix購入ユーザーの、実に8割を超えるユーザーがAHVを選択しております。また、某保険会社、ゲーム会社、電力会社、自治体、教育機関など、多くの企業に採用されております。

2025年4月30日時点 出典:Nutanix Investor Relations

公式サイトでも事例がたくさん公開されています。

https://www.nutanix.com/ja/company/customers

Q2.CVMが止まったら、クラスターも全部止まっちゃうんですよね?

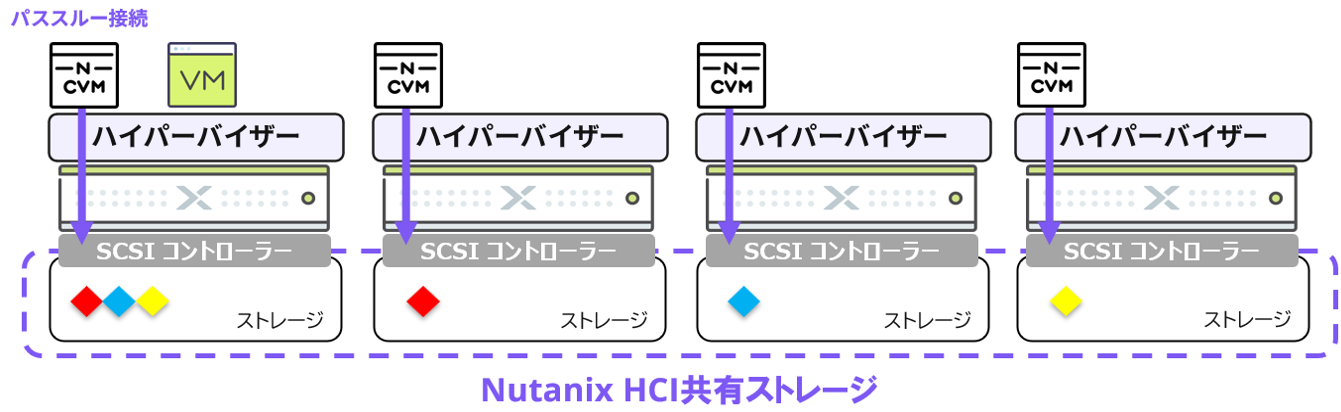

Nutanix HCIのストレージと仮想基盤の全体を機能させる上で不可欠な役割を果たしているコンポーネントが、「CVM」です。CVMが各ノード上に1つずつ存在することで、ノード間で互いに連携し合ってNutanix HCI環境全体をコントロールしています。

下図のように各ノードで仮想マシンのストレージI/Oを管理し、ノード間のストレージを連携させて仮想的な共有ストレージを構築しています。CVMとローカルストレージは、ハイパーバイザーを介さずにPCIパススルー接続されています。

では、そんなCVMが止まったら、クラスターも伴って停止してしまうのでしょうか?

結論、CVMが止まってもクラスターが停止することはありません。

本当にクラスターは停止しないのか、また仮想マシンのI/Oにも影響は出ないのかどうか、実際に試してみましょう。

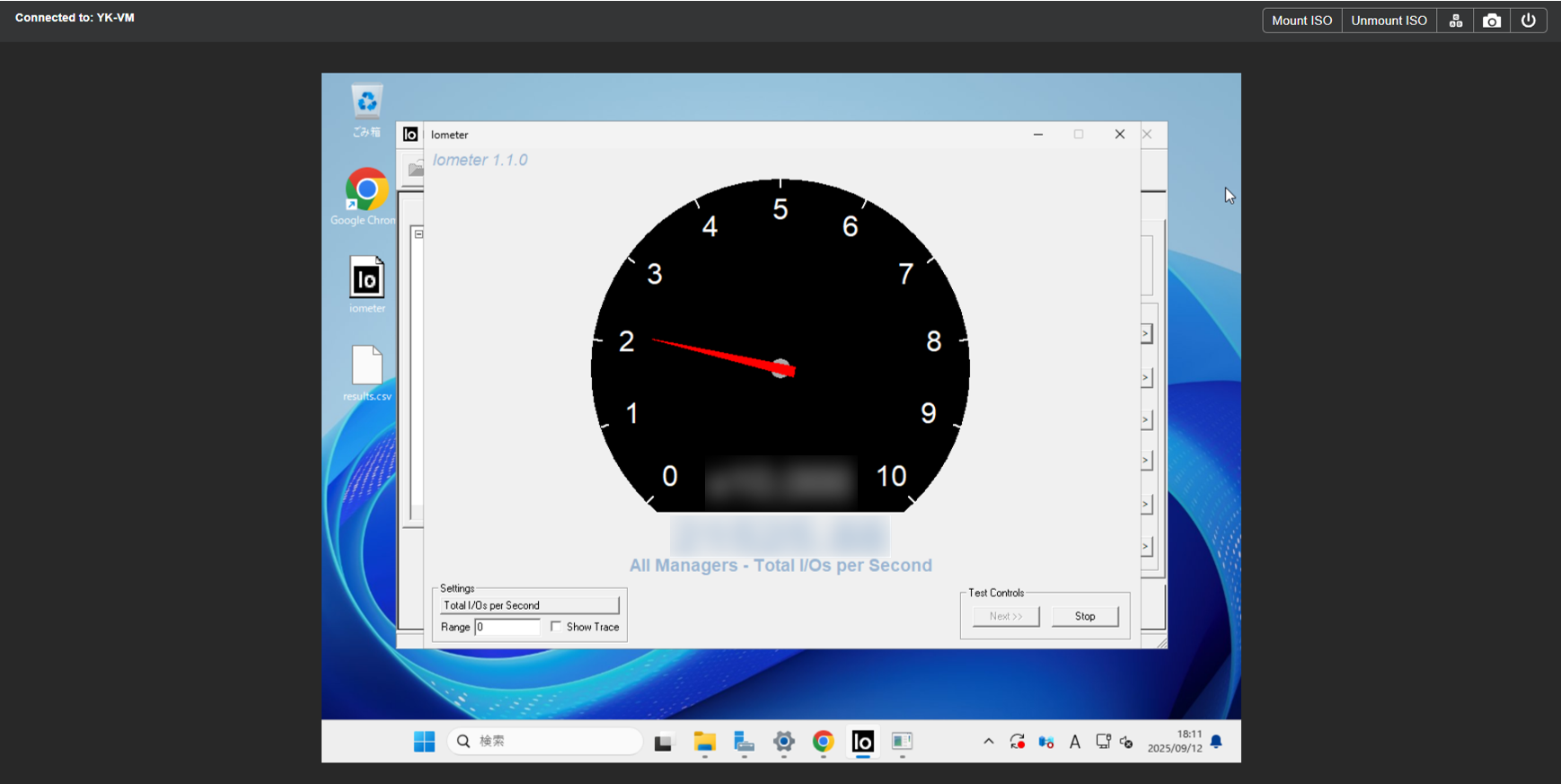

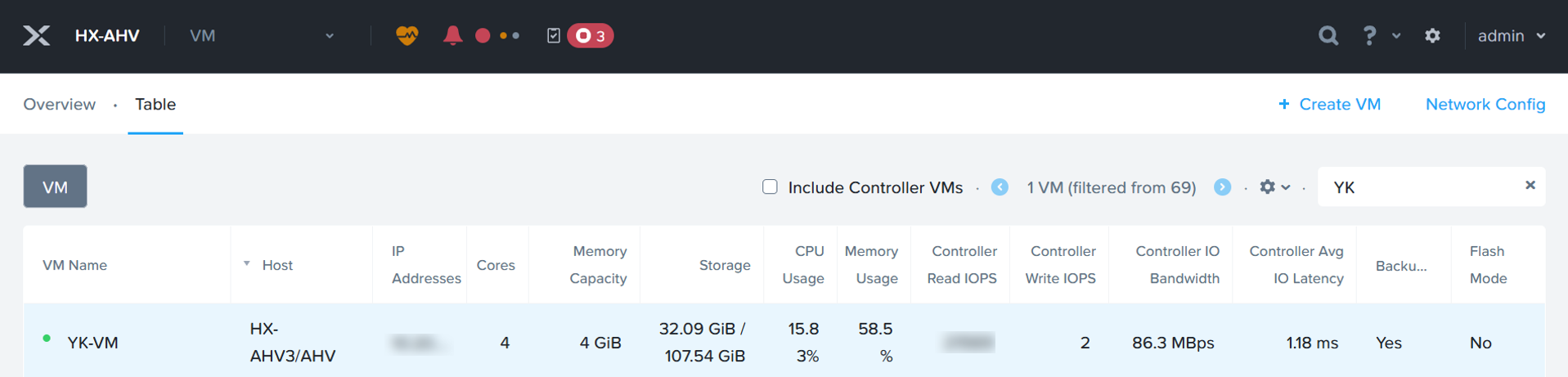

仮想マシン上で「Iometer」と呼ばれるツールを使用し、常に仮想マシンに対して読み書きを実行し続けます。仮想マシンが正常に読み書きが行えていることを確認します。 仮想マシンがAHVホストの3号機で稼働していることを確認します。

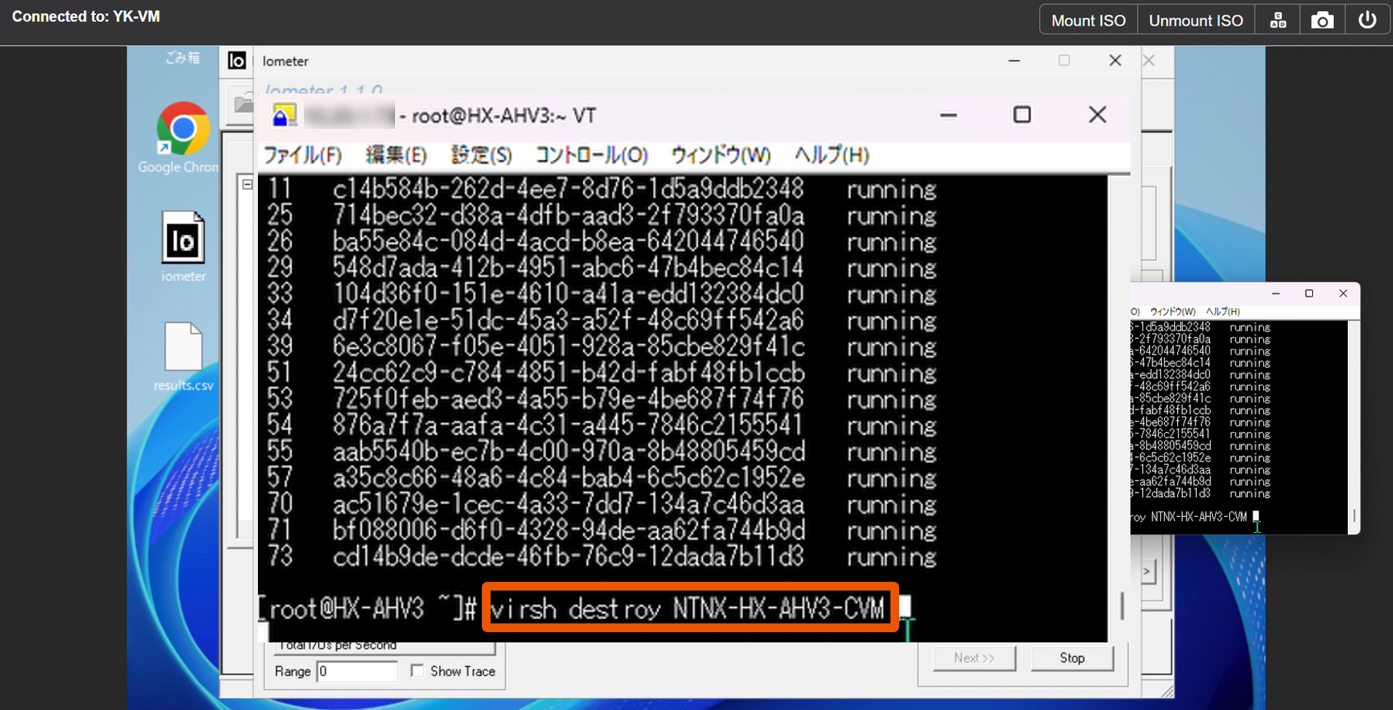

仮想マシンがAHVホストの3号機で稼働していることを確認します。 仮想マシンが稼働しているAHVホスト3号機上のCVMを停止させてみます。すると...

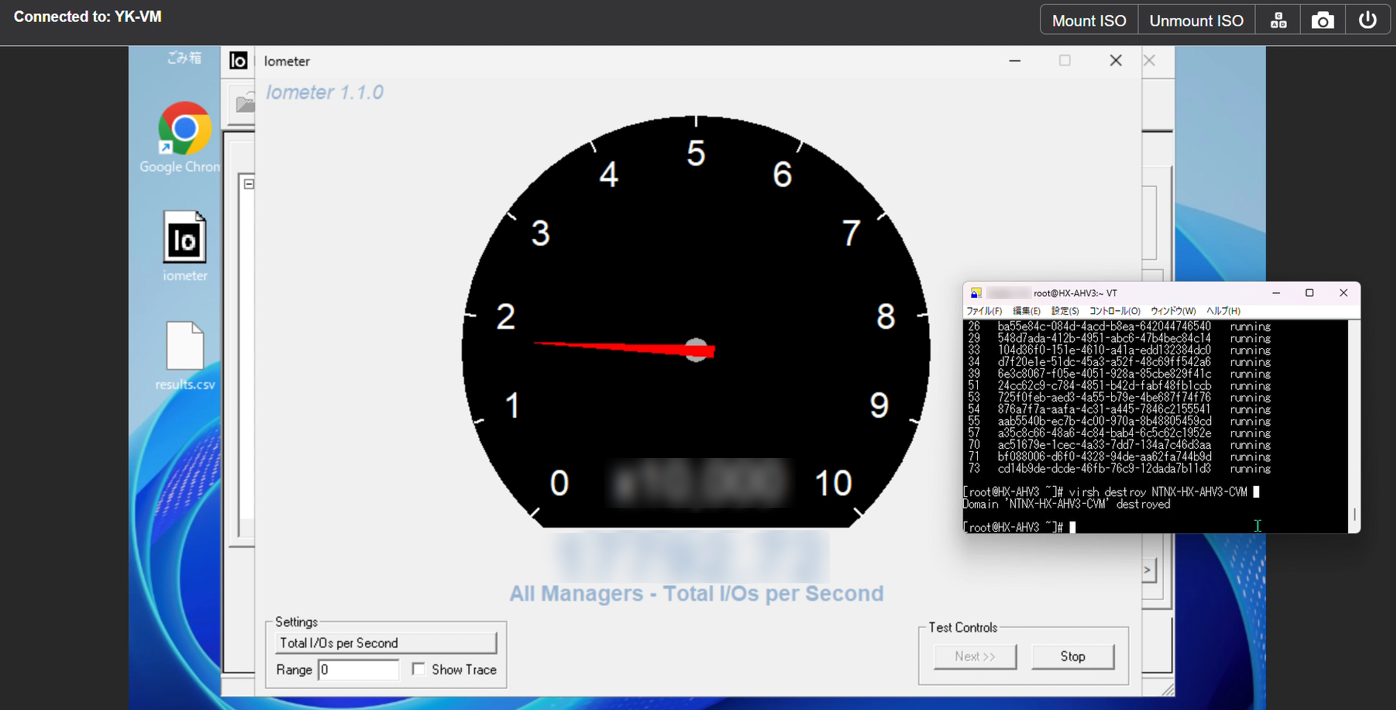

仮想マシンが稼働しているAHVホスト3号機上のCVMを停止させてみます。すると... ストレージIOを管理するCVMが停止したことで、仮想マシンの読み書きは停止してしましました。すると...

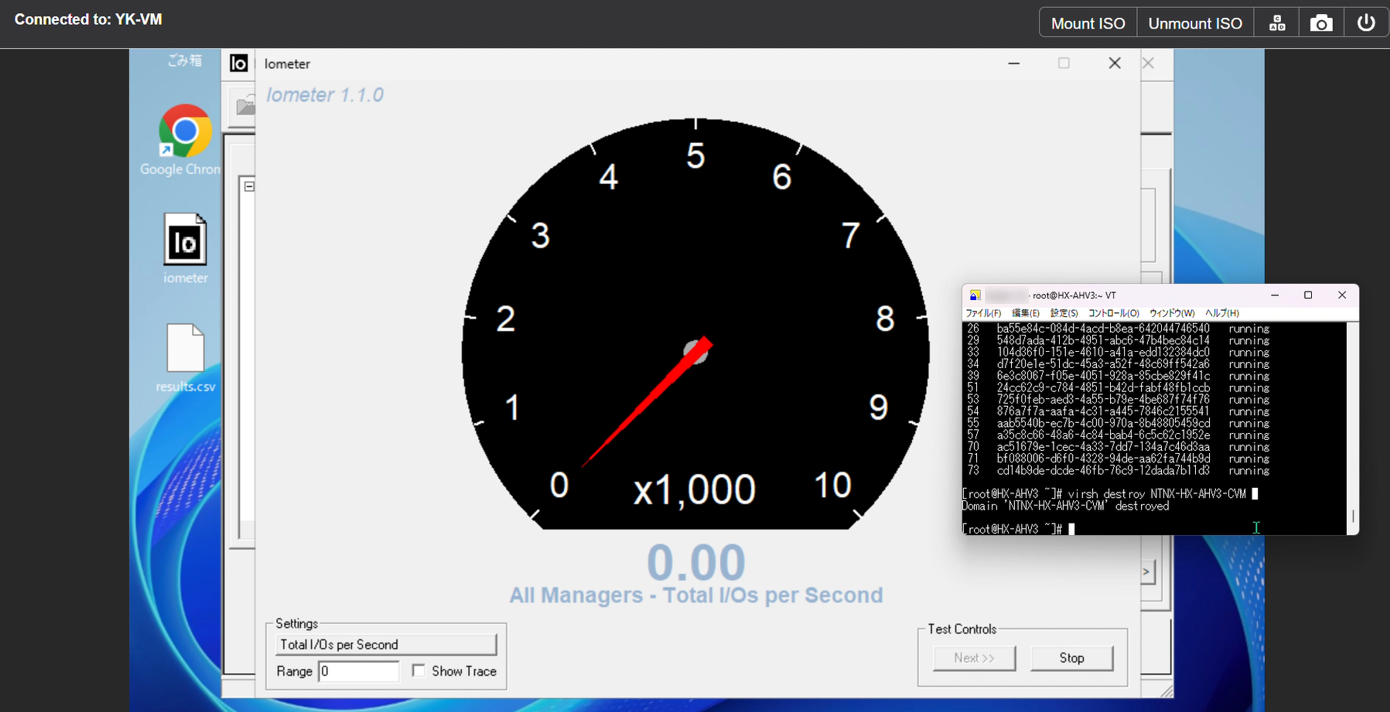

ストレージIOを管理するCVMが停止したことで、仮想マシンの読み書きは停止してしましました。すると... ほんのわずかな時間で、仮想マシンが再び読み書きを実行している状態になりました。

ほんのわずかな時間で、仮想マシンが再び読み書きを実行している状態になりました。

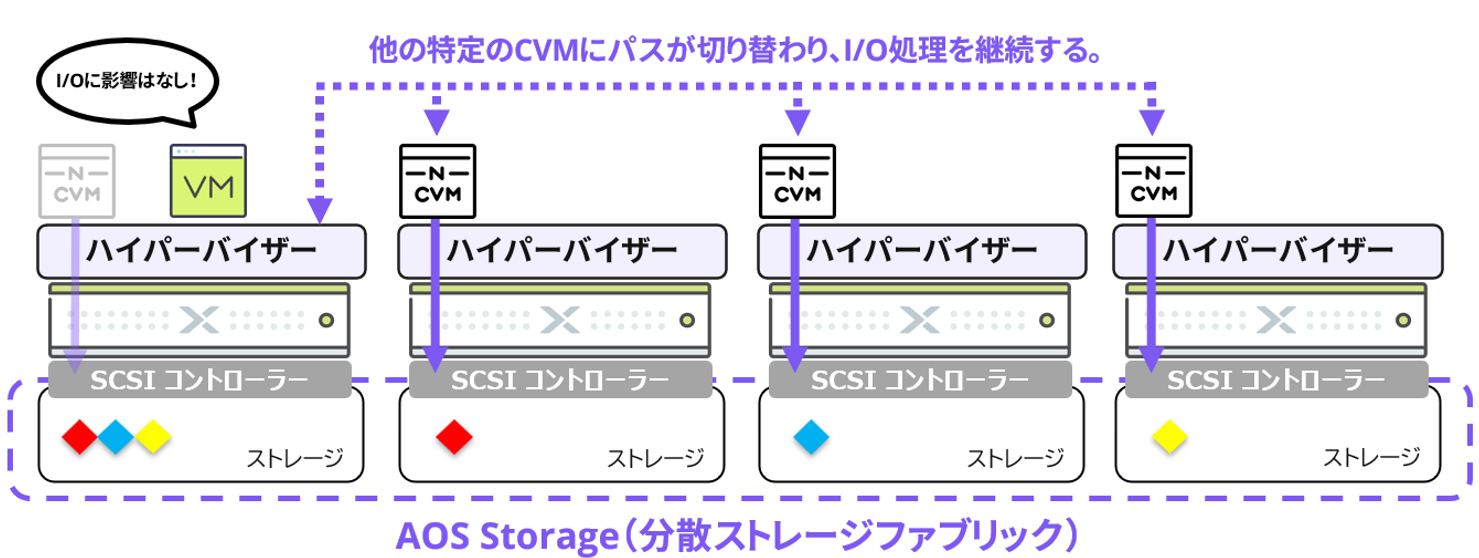

ご覧いただいたように、CVMが停止すると、そのノードの仮想マシンはローカルのノードに対してアクセスができなくなります。そのような場合、ハイパーバイザーの機能によって下図のように他のCVM宛にパスが切り替わり、他ノードからデータを読み込むため、仮想マシンとしてはローカルのCVMが停止してもそのままそのノード上でサービスを継続できる仕組みになります。 結論、CVMが止まっても、クラスターが停止することはなく、また仮想マシンのI/Oに影響がでることもありません。

結論、CVMが止まっても、クラスターが停止することはなく、また仮想マシンのI/Oに影響がでることもありません。

Q3.CVMやハイパーバイザーはバックアップが必要ですよね?

では、ここまでご紹介したハイパーバイザーや、Nutanix HCIの中核を担うコンポーネントであるCVMですが、やはりバックアップが必要になるのでしょうか。

結論、ハイパーバイザー、CVMともにバックアップは不要です。ハイパーバイザー、CVMにバックアップが不要である理由をご説明します。

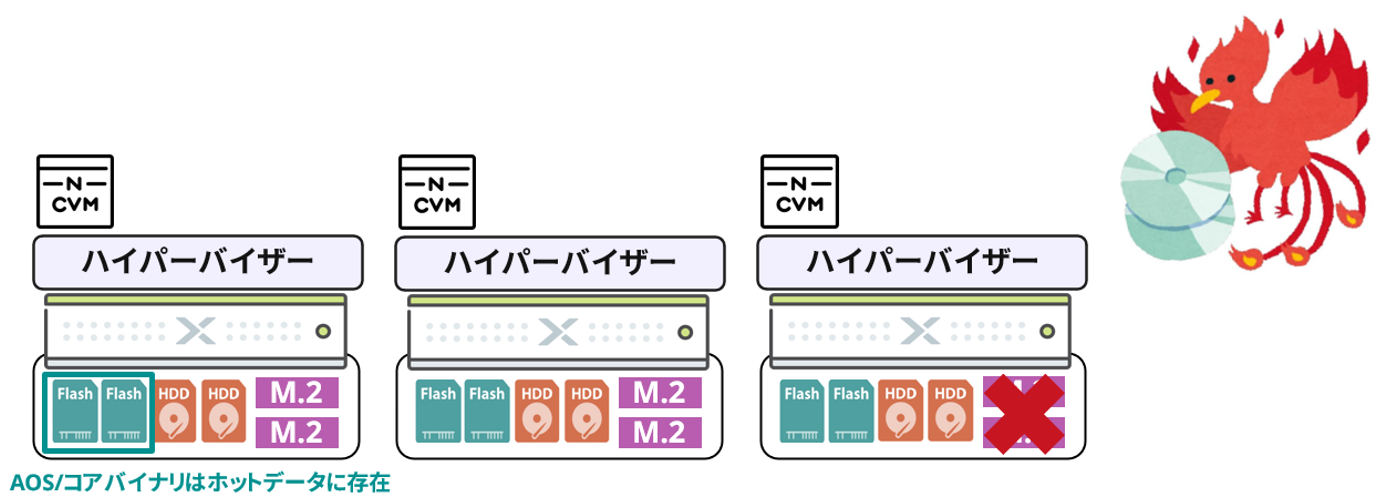

まず、ハイパーバイザー、CVMにバックアップが不要である理由のポイントとなるのが、起動領域の保存場所です。Nutanixのノードに接続しているSSDやHDDは、Nutanixのストレージプールの領域として利用され、ハイパーバイザーやCVMのデータ保存領域として利用されていません。ハイパーバイザー及びCVMのISOファイルは、起動領域として「M.2」に保存されています。

ハイパーバイザーの起動領域は、ローカルディスクではなくM.2 にインストールされています。こちらのM.2は基本冗長化されてます。

CVMには仮想ディスクは搭載されておらず、M.2に保存されているISOファイルからAOSは起動します。

CVMには仮想ディスクは搭載されておらず、M.2に保存されているISOファイルからAOSは起動します。

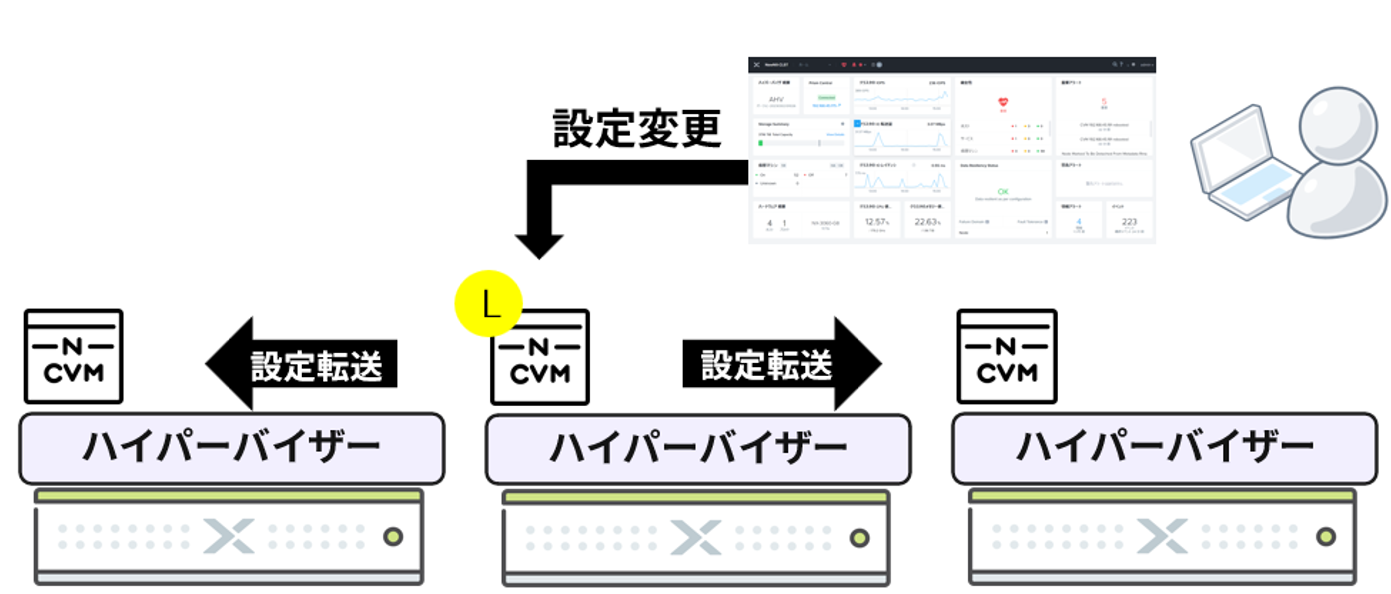

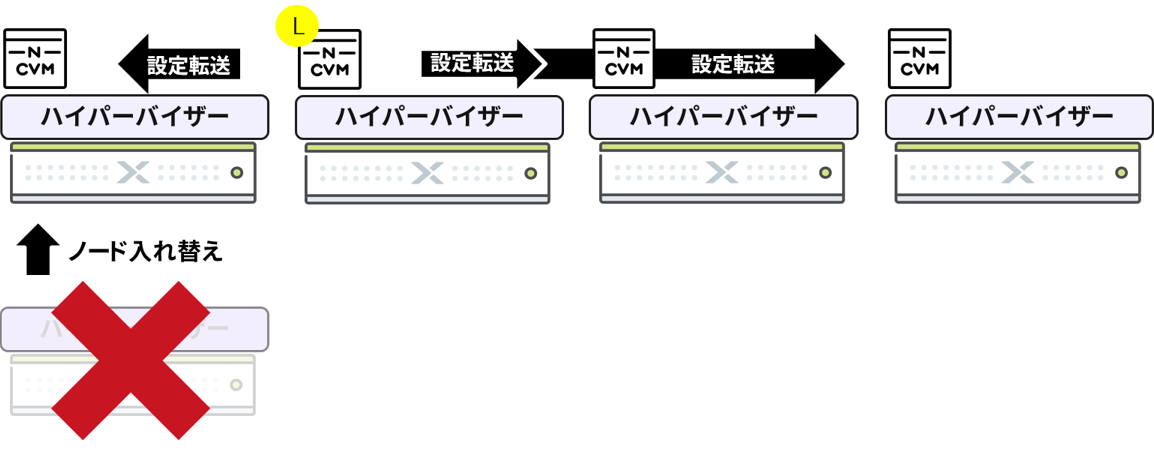

そしてM.2、ISOファイルからそれぞれ起動するハイパーバイザー、CVMですが、これらの構成情報は各ノードで稼働しているZookeeperと呼ばれるコンポーネントが管理しております。構成情報を設定変更した結果は、Prism Leaderを経由して各CVMのZooKeeperへ同期されます。この仕組みによりノード障害などによりCVMが新規に再構築されても設定が自動的に反映され、ハイパーバイザーの構成情報もCVMのZooKeeperが管理しており、CVM間で同期されます。

以下は起動領域の破損が想定される2つのパターンです。

・M.2(起動領域)の破損時

起動領域であるM.2が破損した場合、Prism element経由で提供されるPhoenix ISOバイナリを使用することで、ハイパーバイザーをインストール後に、CVMを復旧させることが可能となります。

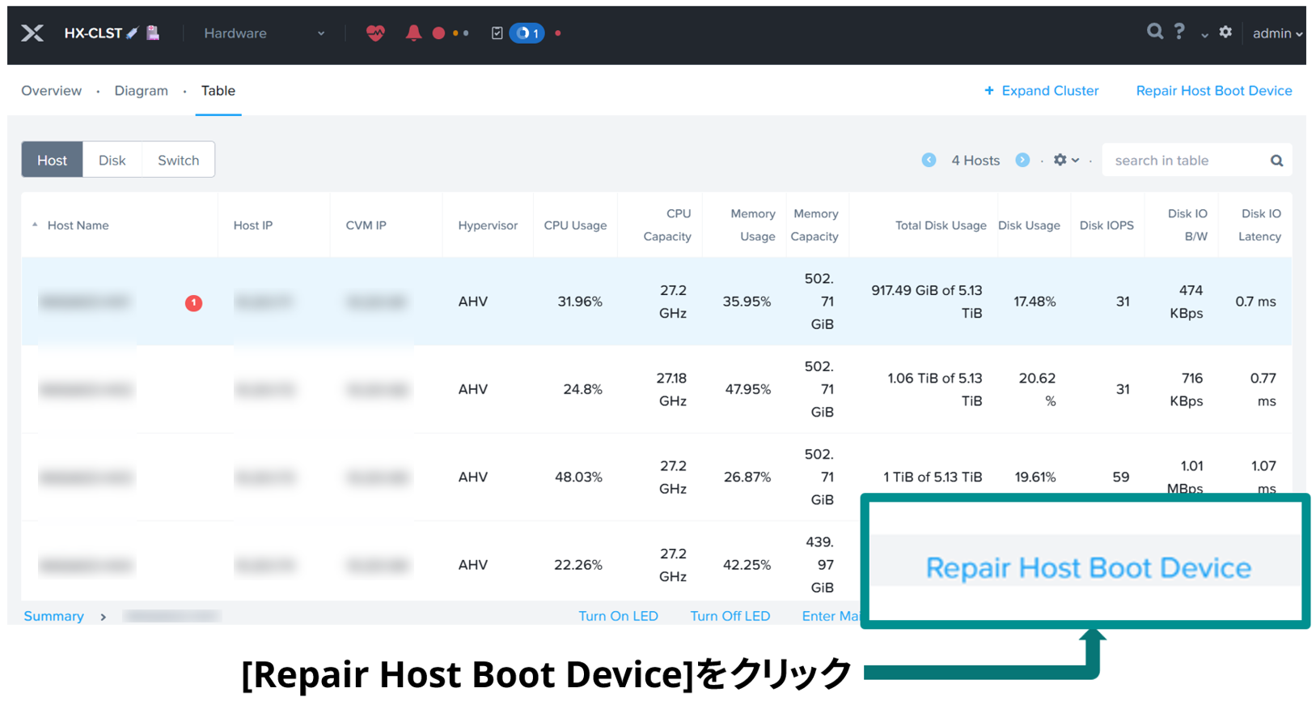

Prismの画面より対象のホストを選択し、[Repair Host Boot Device]クリックすることで、Phoenix ISOバイナリから復旧させることができます。

・ノードの破損時

ノードが全損した際には、ノードの入れ替えを行うことで、 CVMのZooKeeperを介してCVMの設定、ハイパーバイザーの構成情報が同期されます。

起動領域の保存場所、そしてZooKeeperによる同期の仕組みにより、M.2、ノードの破損いずれかのケースにおいても、ハイパーバイザーとCVMともに復旧を実現することが可能です。このように、Nutanixはハイパーバイザー、CVMともにバックアップが不要なアーキテクチャとなっています。

※M.2、ノードの破損時には早急な復旧が推奨となります。

おわりに

いかがだったでしょうか。今回はAHVとCVMにまつわる疑問に触れていきました。AHVはHCI環境における統合性を最大限に引き出すことのできるハイパーバイザーであること、そしてそんなHCI環境を構築する上でのコアコンポーネントであるCVMの仕組みについて、理解いただけましたでしょうか。

第2回ではストレージやパフォーマンス周りの疑問点に触れていく予定です。お楽しみに!

新人SEと学ぶ!Nutanixの構築 第1回HCIとNutanixの紹介

著者紹介

SB C&S株式会社

ICT事業本部 技術本部 ソリューション技術統括部 ソリューション技術部 2課

川衞 優大